宋佚名《青山白云图》虽无作者款识,却以22.9×23.9cm的绢本方寸,构建了一个超越时空的诗意场域。这幅藏于北京故宫博物院的南宋山水小品,不仅是笔墨技法的集大成者,更是一面映照南宋文人精神世界的镜子。

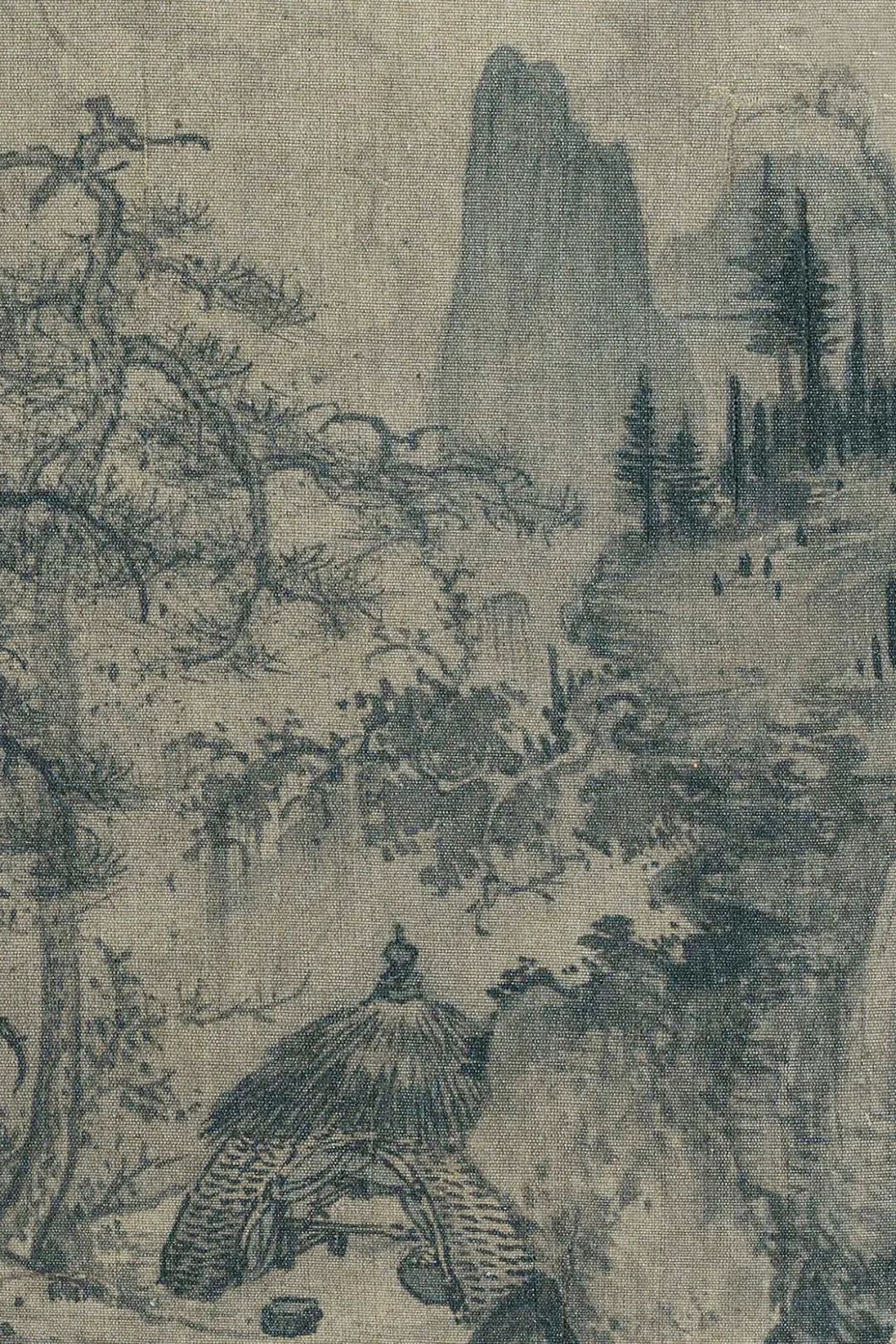

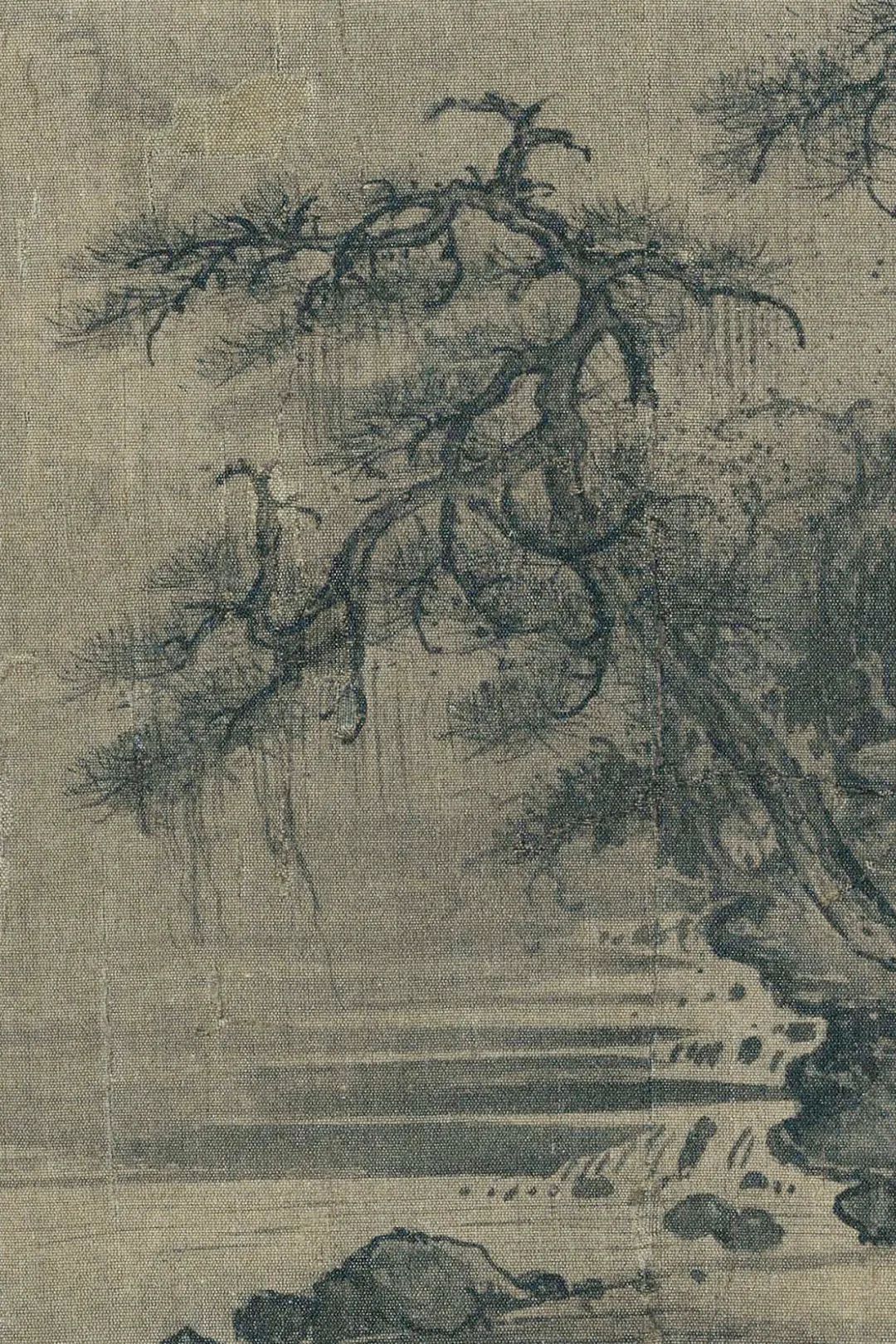

画面以云雾为媒介,将“行到水穷处,坐看云起时”的王维诗意具象化。近景的苍松茅庐与远景的隐约山峦,被流动的云雾切割成多个时空片段。这种“边角式”构图,打破了北宋山水对中景的详尽描绘,转而以虚实相生的手法,让观者仿佛置身于一个可游可居的“折叠时空”。云雾既是物理空间的隔断,更是心理时间的缓冲——老者席地观云的姿态,恰似南宋文人在乱世中寻求精神栖息地的隐喻。

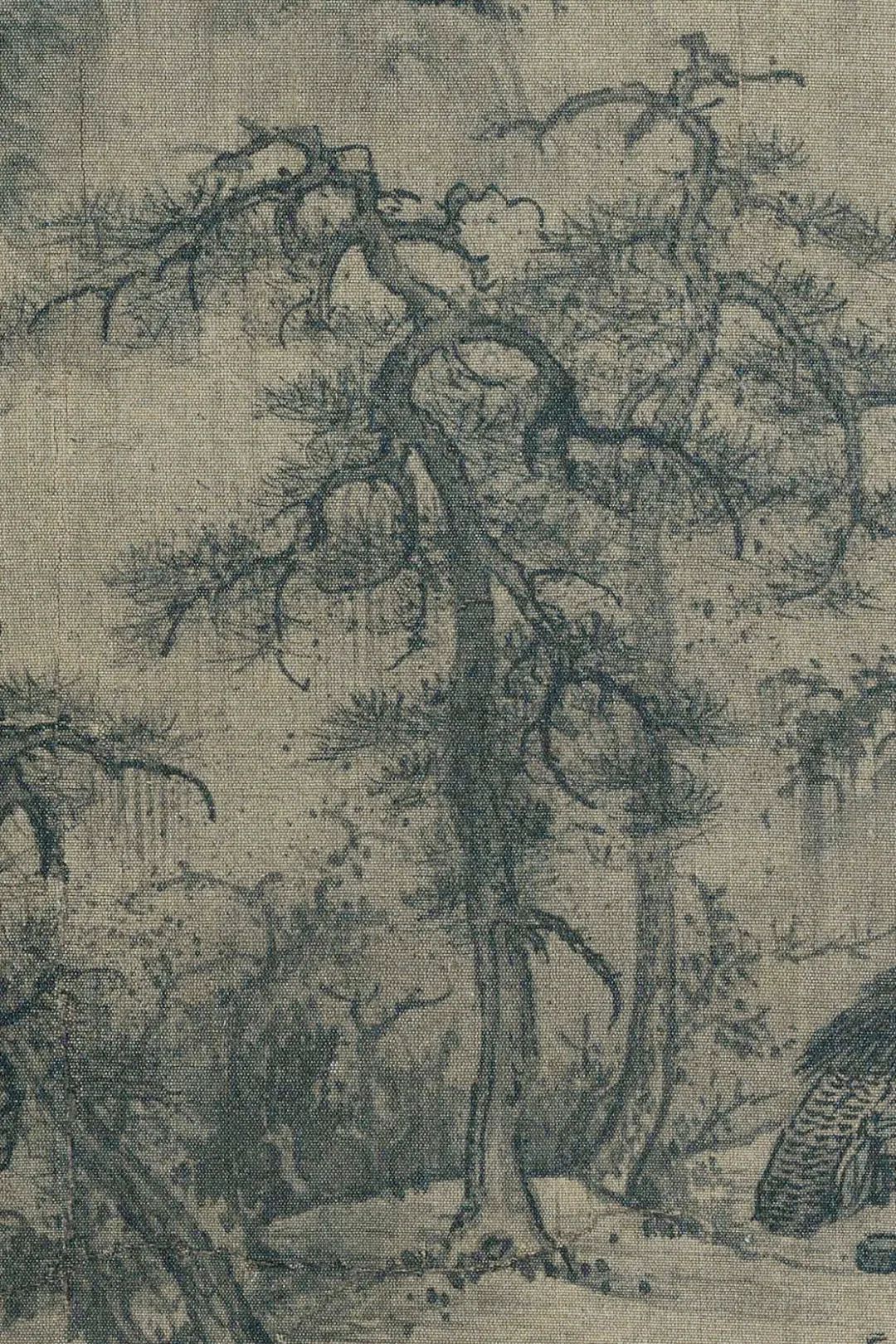

松枝的蟹爪形与山石的卷云皴,是李成、郭熙一派的标志性语言。但画家在师法古人的同时,以淡墨晕染的明月与墨线勾廓的白云,赋予传统技法以新的生命。这种“守正创新”的矛盾,恰似南宋文人面对北方沦陷后的文化身份焦虑:既需承续北宋文脉,又要在异族统治下寻找新的表达方式。画中老者身旁的葫芦与器物,或许正是这种文化困境的物化象征——葫芦象征“隐逸”,器物暗示“入世”,二者在画面中达成微妙平衡。

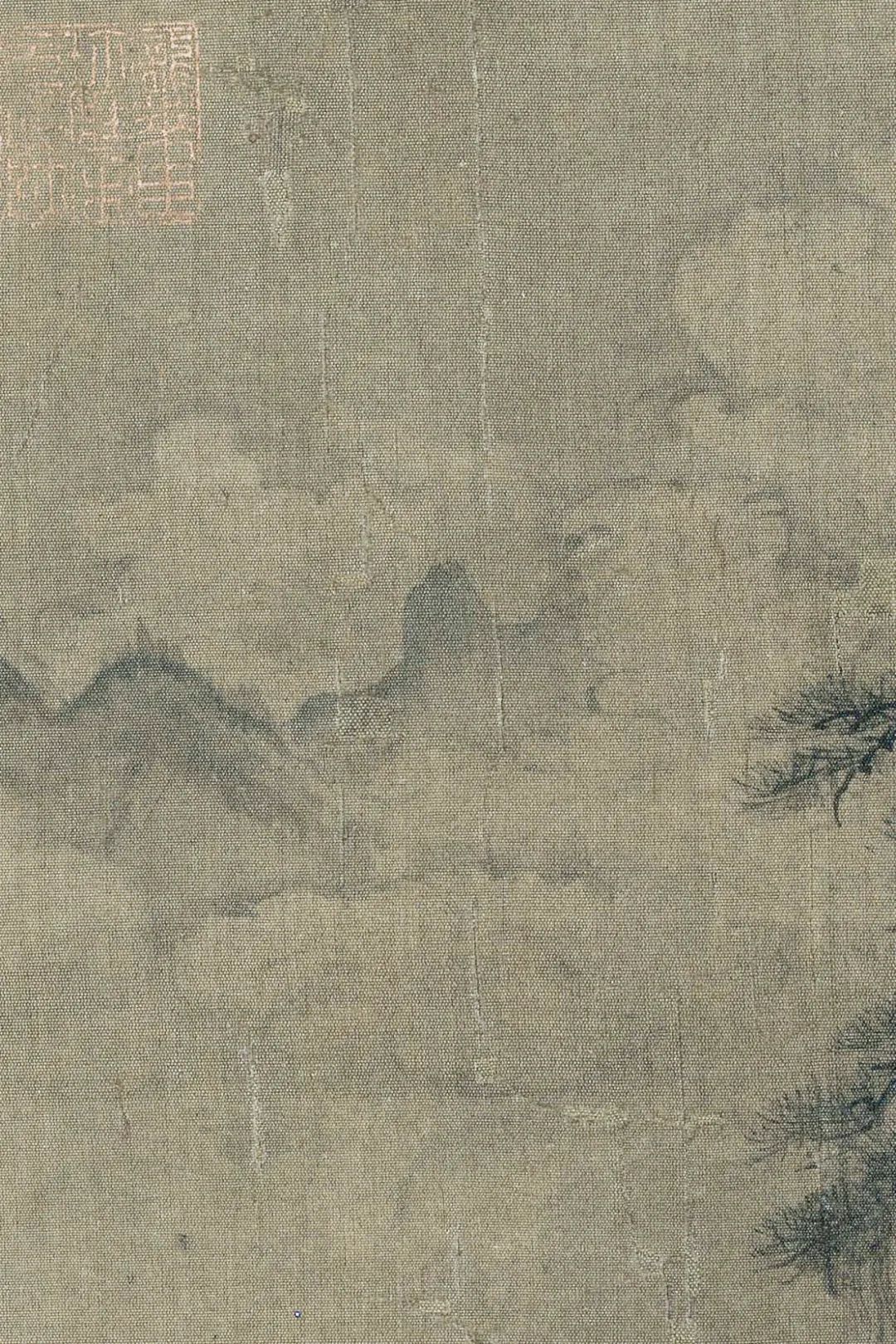

对幅宋高宗吴皇后的题诗“青山晓兮白云飞,青山暮兮白云归”,以循环往复的句式,将画面静态转化为时间动态。这种“以诗解画”的方式,不仅点明了画作的诗意内核,更揭示了南宋宫廷与文人阶层的精神共鸣。吴皇后以女性视角介入男性主导的绘画领域,其苍劲用笔与诗中“了不了兮谁得知”的哲思,共同构建了一个超越性别与身份的文化对话空间。

《青山白云图》的魅力,在于它用最传统的笔墨语言,承载了最复杂的时代精神。当我们将目光从蟹爪松、卷云皴等技术层面移开,便能看见一个时代在画布上的投影——那里有文人的坚守与妥协,有宫廷的审美与政治,更有中国艺术“以小见大”的永恒智慧。

百胜证券,配资网上配资,华泰优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。